Se conoce la sentencia de la JEP contra 12 militares por falsos positivos

Esta es la primera sentencia que emite la JEP, en el marco el Caso 03, contra máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado durante el conflicto armado interno.

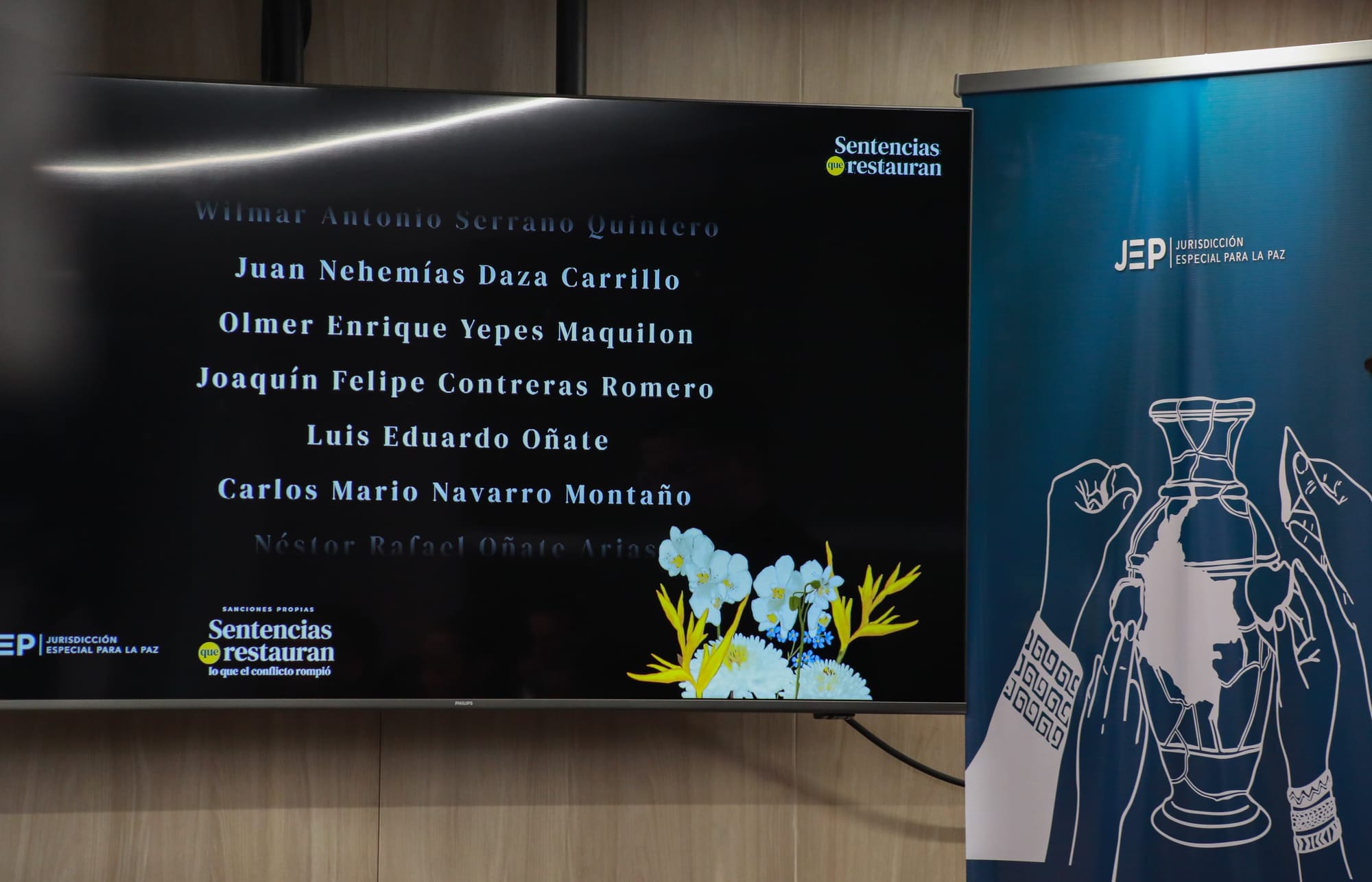

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sancionó a doce comparecientes de la fuerza pública por su máxima responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, entre enero de 2002 y julio de 2005, cuando integraban el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ de Valledupar.

La imposición de estas sanciones propias en la JEP busca proteger los derechos de las víctimas, ofrecer seguridad jurídica a los comparecientes y cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Además, contribuye a la reparación de las víctimas y de sus comunidades mediante acciones concretas, con contenido simbólico, orientadas a garantizar la no repetición.

En paralelo, se espera que estas sanciones propias permitan que los responsables contribuyan a la reparación de las víctimas y la construcción de paz mediante proyectos orientados a generar beneficios reales en las comunidades afectadas, así como la reintegración social de los comparecientes. La sentencia, además, ordena a diversas entidades del Estado articular sus esfuerzos para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos, así como la seguridad de los comparecientes y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz determinó la sanción propia máxima de ocho años para todos los comparecientes y aplicó descuentos a aquellos que ya cumplieron tiempo de privación de la libertad en la justicia ordinaria por los hechos juzgados.

Los comparecientes acceden a estas sanciones propias por sus aportes a la verdad y sus reconocimientos de responsabilidad, pues permiten avanzar en medidas concretas de reparación y memoria como: entregas dignas, actos de restablecimiento del buen nombre y proyectos que pretenden transformar territorios y comunidades.

“Con esta sentencia, la JEP no solo cumple con su mandato judicial, sino que también fortalece la legitimidad democrática y reafirma que la paz se construye desde la verdad, la reparación y el compromiso colectivo con la no repetición”, afirmó la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad y quien lideró la etapa de juicio dialógico del subcaso.

A su turno, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, durante el anuncio de la sentencia, destacó que estos hechos cometidos en la Costa Caribe muestran cómo el conflicto “no solo se valió de los más vulnerables, de aquellos que nunca pensaron que iban a buscar justicia, sino de los Pueblos Indígenas, quienes, en su diferencia y en su idiosincrasia, se convirtieron en el objetivo recurrente de la estigmatización y del señalamiento, excusas que sirvieron para alentar la comisión de estos crímenes y asegurar su impunidad”.

La investigación judicial permitió documentar dos patrones macrocriminales:

- Asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas cometidas en el marco de una alianza y connivencia entre miembros de la fuerza pública y distintos frentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objeto de presentar a las personas asesinadas como bajas en combate. En unos pocos casos, hubo un señalamiento previo, no verificado, de que la víctima pertenecía a la guerrilla, principalmente; y, en menor medida, de que pertenecía a la delincuencia común.

- Asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas cometidas contra personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que fueron capturadas arbitrariamente y/o engañadas por miembros del Batallón ‘La Popa’, con el objeto de ser presentadas como bajas en combate.

Ambos patrones muestran que los crímenes juzgados no fueron excesos individuales, sino que hicieron parte de un plan sistemático con lógica institucional de presentar falsas bajas en combate para engrosar la estadística de éxito militar y responder a las presiones de altos mandos que exigían mayores resultados a partir de bajas. Esta práctica sistemática estuvo orientada a fabricar reportes operacionales y a encubrir crímenes internacionales.

Las víctimas de estos crímenes eran campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas en situación de vulnerabilidad, las cuales fueron perseguidas, perfiladas, engañadas, detenidas, torturadas y ejecutadas por quienes tenían el deber de protegerlas. De las 135 víctimas, seis fueron reconocidas como afrodescendientes y 14 como indígenas. Entre ellas, diez pertenecían al Pueblo Kankuamo y cuatro al Pueblo Wiwa. Una de las mujeres asesinadas era menor de edad del Pueblo Wiwa, y otra era madre cabeza de familia.

La sección también encontró suficientemente probado que estos crímenes no solo afectaron a individuos y familias, sino también a pueblos indígenas enteros, sometidos a la estigmatización, persecución y control territorial, particularmente los pueblos Kankuamo y Wiwa, quienes fueron señalados de ser colaboradores de la guerrilla, sometidos a confinamiento, a restricciones de alimentos y medicinas, y a ejercer actividades forzadas. Del mismo modo, los consejos comunitarios afrodescendientes Kusuto Ma Gende y José Prudencio Padilla sufrieron graves afectaciones colectivas.

Los hechos ilustrativos evidencian, además, un modus operandi recurrente: las víctimas eran obligadas a vestir uniformes militares, despojadas de su identidad civil, a veces retenidas durante horas o días, sometidas a tortura y, finalmente, ejecutadas. Posteriormente, se destruían sus documentos para obstaculizar su identificación y se implantaban armas para simular que habían combatido contra la fuerza pública. Por esta práctica, a la fecha, algunas víctimas continúan desaparecidas.

Estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, llevados a cabo con carácter generalizado y sistemático, en un contexto de persecución a personas y pueblos con condiciones y características específicas y bajo una estrategia institucional de encubrimiento.

Esta verdad judicial y colectiva reconstruye el impacto social y territorial que causaron estos crímenes en la Costa Caribe, desmonta el negacionismo y la narrativa de que se trataba de hechos aislados, y aporta insumos indispensables para contribuir a garantizar la no repetición.

En esta sentencia, se atribuye a los comparecientes una responsabilidad penal individual mostrando cómo cada compareciente aportó de manera esencial al patrón macrocriminal. Es decir, desde su posición en la estructura militar, sus decisiones, acciones u omisiones contribuyeron a la configuración del fenómeno criminal en su conjunto.

Los proyectos restaurativos

Las obras, trabajos o actividades restaurativas en las que deberán trabajar los comparecientes en cumplimiento de esta sanción, fueron diseñadas con el aporte y las consideraciones de las víctimas. Las magistradas y magistrados que conforman la Sección de Reconocimiento de Verdad tomaron atenta nota a las observaciones de las víctimas, teniendo en cuenta especialmente los saberes y costumbres de los Pueblos Indígenas Wiwa y Kankuamo, así como los Pueblos Afrocolombianos de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.

“Las víctimas son el centro de este proceso. Sus aportes y expectativas se ven reflejados en las sanciones. Ninguna medida puede devolver plenamente lo perdido ni responder a todas las demandas de verdad, pero esta sentencia abre caminos de dignificación y restauración. Es más beneficioso para el país que los responsables no sean confinados en prisiones, donde la verdad y las posibilidades de reparación quedarían encerradas, sino que estén obligados a responder a las comunidades con acciones restauradoras”, dijo la magistrada Ochoa Arias.

Los seis proyectos restaurativos seleccionados son:

- Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe: el cual, entre otras acciones, tiene prevista la construcción de un mausoleo de la memoria que comprende 700 osarios con sus respectivas lápidas en el Cementerio del Ecce Homo de Valledupar, Cesar. Los sancionados deberán realizar tareas de apoyo en construcción, adecuaciones y pintura; preparación y mantenimiento de áreas para murales; identificación de espacios y elaboración de mapeos; participación en diseños arquitectónicos y murales junto con las víctimas; soporte a procesos de socialización, eventos y difusión; y labores de transcripción, digitación y producción de materiales pedagógicos y comunicativos.

- Centro de armonización para el buen vivir del Pueblo Kankuamo: los sancionados deberán realizar labores de preparación y nivelación de terrenos; apoyo a cimentaciones e instalaciones de agua, energía, conectividad y saneamiento; labores de dotación; construcción y mantenimiento de la vía de acceso en placa-huella; soporte logístico; instalación de sistemas de riego y adecuación de áreas productivas; y participación en actividades simbólicas restaurativas.

- Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA del Pueblo Wiwa: el cual consiste en la preparación de terrenos y materiales; apoyo a cimentaciones, levantamiento de muros, instalaciones y acabados; tareas de limpieza, jardinería y adecuación de exteriores; ensamblaje de mobiliario; siembra de árboles y huertas, construcción de senderos y señalización; entrega del centro cultural; y participación en actividades de memoria y socialización.

- Fortalecimiento productivo multipropósito, urbano y rural ‘Sembradores de amor y paz’: el cual consiste en labores de apoyo logístico y técnico a obras e infraestructuras; adecuación de predios; jornadas de trabajo en terreno; y participación en espacios de socialización y actividades simbólicas.

- Casas Multipropósito ‘Sanando memorias, reconstruyendo vidas’: en las cuales los sancionados deberán realizar labores de carpintería, albañilería y adecuación de estructuras; mantenimiento de la infraestructura; apoyo logístico a talleres, capacitaciones y eventos; definición de contenidos; participación en actos de reparación y reconocimiento; y desarrollo de actividades de socialización y memoria.

- Casa cultural Nelson Enrique Romo Romero: que consiste en la participación en estudios y diseños; apoyo a la construcción, incluso en labores de prefabricación con posterior traslado a la obra; instalación de mobiliario y dotación tecnológica; mano de obra y soporte logístico; y participación en procesos de socialización y actividades simbólicas de memoria.

Los comparecientes iniciarán el cumplimiento de su sanción en el proyecto del Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe. El proyecto contará con un esquema de seguridad implementado por el Ministerio de Defensa y la Subdirección del Sistema de Justicia Restaurativa, además de un monitoreo mensual a cargo de la Oficina Asesora de Monitoreo Integral (OAMI) de la JEP en coordinación con el monitoreo estratégico del Mecanismo de Verificación de Naciones Unidas, el cual reportará sobre el cumplimiento de los dos componentes de la sanción propia, entre ellas, las actividades realizadas, condiciones de habitabilidad, seguridad y la restricción dentro de los perímetros determinados por la Sección en la sentencia. Todos los comparecientes tendrán póliza de riesgos y afiliación al sistema de salud.

Las Sanciones Propias impuestas a estos 12 miembros retirados de la fuerza pública se dan luego de un exhaustivo proceso dialógico de investigación y contrastación judicial de los distintos elementos que permiten confirmar la máxima responsabilidad de los comparecientes sancionados, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos para contar con una sanción restaurativa.

La etapa de instrucción de este proceso en la Sala de Reconocimiento de Verdad inició en 2018 con la apertura del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, y culminó en 2022 con la expedición de la Resolución de Conclusiones.

Más de quinientos mil folios componen el expediente resultado de esta investigación, se estudiaron cuatro años de acciones violentas, se analizaron cientos de informes de organizaciones de víctimas y entidades estatales, se desarrollaron diligencias de versiones voluntarias, contrastaciones, requerimientos de información a la justicia penal militar y análisis de pruebas que, en su conjunto, permitieron atribuirles la máxima responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y de guerra a 15 comparecientes de la fuerza pública, de los cuales 12 continuaron en la ruta con reconocimiento de responsabilidad.

Los tres comparecientes imputados que no aceptaron su responsabilidad enfrentan un Juicio Adversarial Transicional. Se trata de los coroneles retirados José Pastor Ruiz Mahecha, quien fue comandante de la Sección Segunda de Inteligencia del Batallón ‘La Popa’; Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, quienes fueron comandantes de esa unidad militar entre 2002 y 2005, respectivamente.

El juicio adversarial contra de Publio Hernán Mejía culminó el 5 de agosto pasado con la audiencia de alegatos de conclusión y, próximamente, se conocerá la decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento; es decir, si lo absuelve o lo condena a un máximo de 20 años de cárcel.

Desde que la Sección de Reconocimiento de Verdad en el Tribunal para la Paz avocó y asumió competencia en marzo de 2023, hasta la expedición del Auto de Evaluación de Correspondencia, el 21 de octubre de 2024, se llevó a cabo el proceso de verificación de la relación entre los hechos, las pruebas y la calificación jurídica de los crímenes imputados a los responsables, al tiempo que se valoraron sus aportes de verdad y sus propuestas de reparación de las víctimas.

Como parte de este proceso, la Sección ajustó la calificación jurídica hecha por la Sala e incluyó dos nuevos delitos: persecución y tortura, que fueron imputados a algunos de los comparecientes, quienes también reconocieron su responsabilidad en ellos.

En esta etapa se realizaron decenas de prácticas restaurativas, audiencias públicas y espacios colectivos con víctimas, comunidades, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, comparecientes en los territorios donde ocurrieron los hechos, así como con entidades estatales del nivel nacional y territorial. Se implementaron mesas técnicas con entidades del Gobierno nacional y de autoridades locales de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, además de coordinaciones con cada municipio involucrado en los proyectos restaurativos que ordena esta sentencia.

También se llevó a cabo un diálogo y participación estrecho con víctimas individuales, Pueblos Indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, que le permitieron a la magistratura definir el contenido de los proyectos restaurativos donde los comparecientes cumplirán la sanción propia. Finalmente, en julio de 2025, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Verificación, en Valledupar, en la que se constató el cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación por parte de los comparecientes, paso indispensable antes de la redacción y emisión de esta sentencia.

En total, a la fecha de emisión de la sentencia, 252 víctimas fueron acreditadas en el Subcaso Costa Caribe y participaron durante el proceso. Se trasladaban desde distintos lugares de la región para hacer presencia en las audiencias que se desarrollaron en Valledupar, las prácticas restaurativas, o notificaciones con pertinencia étnica realizadas en Luruaco y Barranquilla (Atlántico), San Juan del Cesar (La Guajira), y Badillo, Atanquez y La Mina (Cesar).

Esta decisión se dicta en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016, que creó el Sistema Integral para la Paz. La JEP, como componente de justicia, tiene la tarea de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, con el objetivo de satisfacer los derechos de las víctimas y garantizar que estos hechos no se repitan.

El monitoreo de las Sanciones Propias

La imposición de una Sanción Propia conlleva a una serie de limitaciones de derechos y libertades que deben cumplir los comparecientes sentenciados durante el tiempo estipulado.

Entre las mismas están la restricción de la libertad de movilidad, de escoger el lugar de residencia, el tipo de trabajo, mantenerse en lugares determinados, participar en los proyectos restaurativos definidos en la sentencia durante el tiempo que sea establecido y respetar el régimen de condicionalidad.

Para garantizar el debido cumplimiento de las sanciones está el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Sanciones Propias (MMVSP), conformado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP, la cual hace un seguimiento administrativo al cumplimiento de la sanción; la Sección de Reconocimiento de Verdad, que realiza la supervisión judicial; y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, creada con el Acuerdo Final de Paz, que es la encargada de hacer seguimiento al cumplimiento de todas las partes involucradas en la ejecución de las sanciones restaurativas. Este mecanismo permite una reacción inmediata durante el monitoreo para evitar riesgos de incumplimiento, al tiempo que les ofrece seguridad jurídica a los comparecientes y garantiza los derechos de las víctimas.

La Sección de Reconocimiento de Verdad, además de verificar el efectivo cumplimiento de las restricciones impuestas a los sentenciados, también evalúa que puedan revocarse los beneficios y modificarse si hay un incumplimiento. Por otra parte, la verificación de la realización de las actividades y obras restaurativas no solo se hará a través de visitas presenciales o in situ, también se ejecutará un sistema de monitoreo consistente en dispositivos electrónicos que darán más garantías al proceso y permitirán la georeferenciación de los comparecientes.